長期陸上産出試験

米国エネルギー省(DOE)傘下のエネルギー技術研究所(NETL)と協働で、アラスカ州ノーススロープのプルドーベイ鉱区において、メタンハイドレートの長期陸上産出試験を実施しています。産出試験では、長期生産挙動データの取得に加えて、技術的課題の解決策の検証、長期生産に伴う課題の抽出等の試験目的達成を目指します。

(写真はギャラリーでもご覧いただけます リンクはこちら)

長期陸上産出試験 動画「準備・掘削編」「仕上げ・生産・設備撤去編」

米国アラスカ州でのメタンハイドレート長期陸上産出試験は、2022年夏にノーススロープの現場にて掘削準備を始め、2023年2月には全坑井の掘削作業を完了、同年9月から2024年7月まで10か月間を超えるガス産出試験を実施しました。これにより長期のガス生産に伴う課題の抽出や、長期の生産挙動データを取得することができました。取得されたデータの解析を行っている中で、動画等を再整理し公表することにしました。

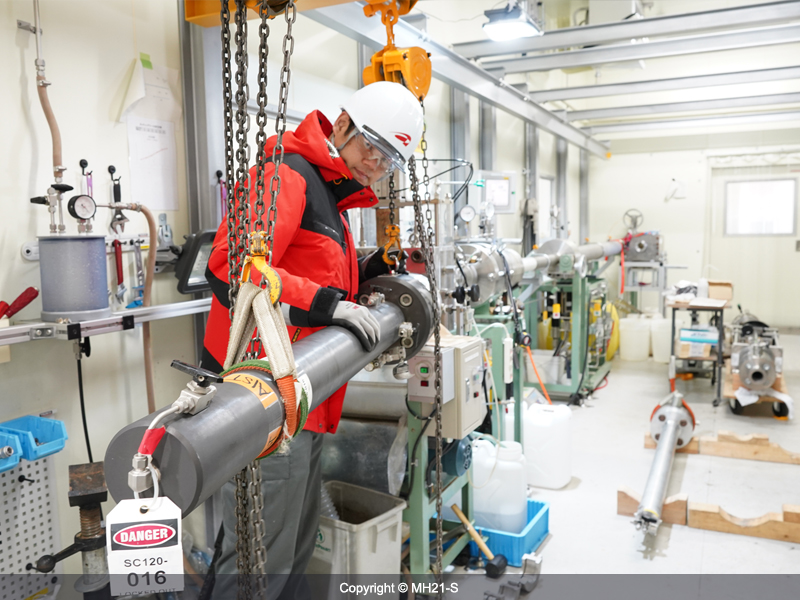

出砂対策装置の引き上げ作業(2025年7月)

ガス産出試験を終えた後、地下に設置した出砂対策装置がどのような状態かを確認するため、坑井内から出砂対策装置を引き上げる作業の計画を、米側も交えて検討してきました。

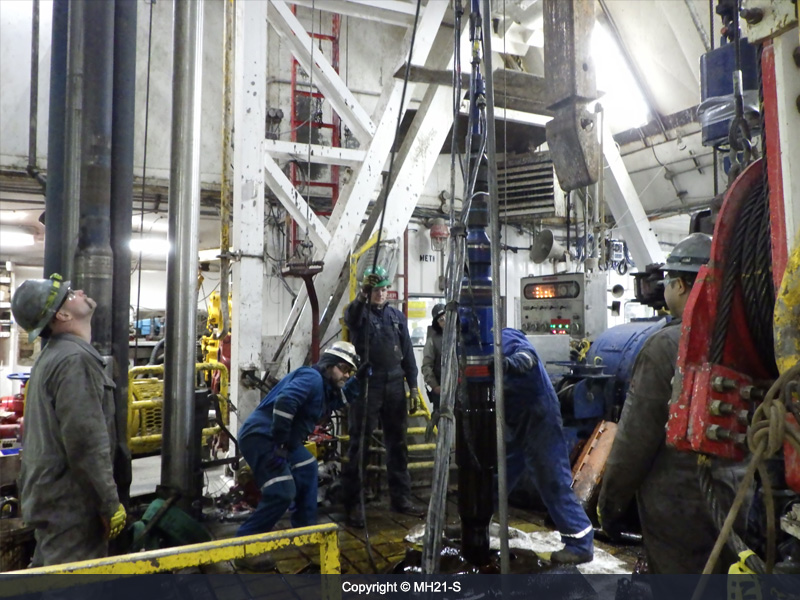

ノーススロープの現場では、2025年7月中旬よりリグの準備作業を行い、その後、引き上げ作業が開始されました。坑井内にガス生産のために設置した機器やケーブルを回収した後、出砂対策装置の引き上げ作業を開始。ジャーリングと呼ばれる衝撃を加えて引き上げる作業を1,750回も実施したうえで、やっと回収することに成功しました。

引き上げられた出砂対策装置は産業技術総合研究所及びオーストラリアのラボに送られ、将来の海洋産出試験における出砂対策検討のための分析作業を予定しています。

地震探査(3D-VSP)データ取得作業(2025年3月)

2025年3月、すっかり地表が凍結して、計画していたデータ取得作業ができる状態になった現場にて、産出試験後の地下の状態をとらえるため、地震探査(3D-VSP)データの取得を開始しました。MH21-Sメンバーも、データ取得作業を管理するため現場入りしています。3月2日の朝(現地時間)からデータ取得を開始、-25℃~-30℃と極寒の中、現地調査関係者とともに24時間体制で地震探査を行い、産出試験前の2019年の3D-VSP実施時と同様の仕様でデータを取得し、計画通り3月14日に調査を終えました。取得したデータの最終品質チェックを行った後、産出試験前からの変化を把握するためのデータ処理に進みます。

-

移動中の弾性波震動発生装置(バイブレーター:起震車)

移動中の弾性波震動発生装置(バイブレーター:起震車)

-

2台で同時にゆらし、大きな振動を起こす

2台で同時にゆらし、大きな振動を起こす

-

MH21-Sメンバーと業者にて、リアルタイムで転送されてくるデータの品質確認をしている

MH21-Sメンバーと業者にて、リアルタイムで転送されてくるデータの品質確認をしている

-

オーロラ(2025年3月)

オーロラ(2025年3月)

-

米国アラスカ州での坑井を用いた地震探査(VSP:Vertical Seismic Profiling)の様子(2019年撮影)

R&D Committee Meeting(2024年11月)

2024年11月18日~22日の5日間にわたり、米国コロラド州デンバーの米国地質調査所(U. S. Geological Survey (USGS))にて開催された技術会議(Research & Development Committee Meeting (RDC))にMH21-Sメンバー及びサブメンバーが参加しました。

RDCでは、日米の研究者ら総勢39名が現地に集い、対面でのガス生産データのレビュー、取得データに関する今後の評価/解析作業等について意見交換を行いました。

また、12月4日(水)に「砂層型メタンハイドレートフォーラム2024」をオンラインにて開催し、アラスカ長期陸上産出試験に関しては、以下の2つの講演を行いました。

・アラスカ長期陸上産出試験-10か月超の産出試験完了-

・アラスカ長期陸上産出試験で適用したモニタリング技術

講演資料は当ホームページにて掲載しています。

ガス産出試験後の施設撤去作業(2024年10月)

ガス産出試験は7月30日に終えましたが、ガス産出試験後のメタンハイドレート層の変化を捉えるため、データの取得を継続して実施しております。

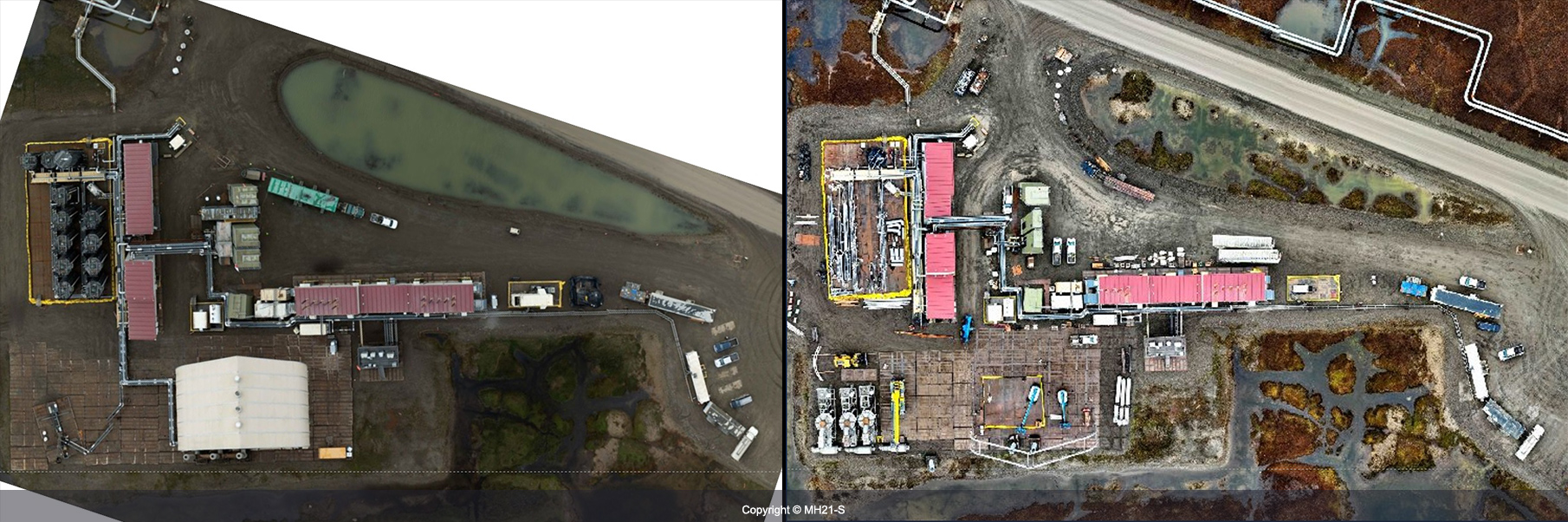

試験現場では、ガス産出試験の終了により使用しなくなった、生産水タンク、大型テント、フレアスタック等の地上施設機器類(注)の撤去作業を進めました。撤去作業は、安全性と支出を抑える観点から(冬季は暖房費等が必要)、冬季前の9月末に一旦中断していますが、2025年冬季(2-3月頃)に産出試験後の地震探査(3D-VSP)データ取得を実施したのち、春先となる4月に再開する予定です。

10月18日現在も、現場作業開始以降、休業災害無し(ZERO LTI(Lost Time Injury))で、安全に作業を継続しています。

注:下段の記事「長期陸上産出試験継続中/ガス生産開始から8か月経過(2024年6月)」の試験設備全景写真を参照ください。

-

フレアスタック:フレアまでの配管が撤去され、その後フレアスタック自体も撤去される(2024年8月)

フレアスタック:フレアまでの配管が撤去され、その後フレアスタック自体も撤去される(2024年8月)

-

生産水タンク周りの配管撤去、Insulation(保温材)も撤去されている様子(2024年8月)

生産水タンク周りの配管撤去、Insulation(保温材)も撤去されている様子(2024年8月)

-

(左)2024年7月2日時点の試験設備全景

(左)2024年7月2日時点の試験設備全景

(右)2024年9月2日時点の試験設備全景(写真左側の生産水タンクおよび大型テント撤去済み)

10か月間のガス産出試験を終了(2024年8月)

2023年9月19日(現地時間)から開始したガス産出試験は、2024年7月30日(現地時間)に減圧を停止し終了しました。10か月間を超える試験により、日本周辺海域での次の海洋産出試験につなげ、その先の商業化に向けた取り組みに欠かせない、長期生産挙動データを取得することができました。

また、生産したガスは、試験設備の発電機や蒸発器等の燃料として自家消費し、メタンハイドレート層から生産したガスを世界で初めてエネルギー源として使用しました。

参考: ニュースリリース

ガス生産の為の減圧を停止後、7月30日から8月2日にかけて坑井間地震探査データ取得作業を行いました。作業は夜でも暗くならない中(日の出午前3時頃、日の入り午前1時頃)、24時間体制で行われ、大きなトラブルもなく順調に進み、品質の良いデータを取得することができました。

坑井間地震探査のデータ取得作業は、ガス産出試験開始前の2023年6月にも実施しており、これら2つの取得したデータの比較を行います。ガス産出試験によりメタンハイドレートの分解が起きた地層では岩石の物性が変化することから、ガス産出試験前後のデータを比較することにより、坑井間のメタンハイドレート貯留層内部でどのような変化が起きたのかを、詳細に把握できることが期待されます。

さらなる物理探査としては、地表が凍結する冬季にしか作業ができない3D-VSP(Vertical Seismic Profile)データの取得を2025年2~3月に計画しています。3D-VSPのデータも、ガス産出試験前の2019年にSTW井(層序試錐井)を用いて取得をしています。ガス産出試験後のデータを取得する次回は、全4坑井を用いてデータを取得する計画であり、より詳細な情報が得られることが期待されています。

-

震源ツールの動作確認テスト。本調査では100Hz~900Hzの6秒間の振動を適用した。震源での振動が音として聞こえる(2024年7月)

※再生すると振動音が聞こえます -

これから坑井の蓋(Tree cap)をあける(2024年7月)

これから坑井の蓋(Tree cap)をあける(2024年7月)

-

検層用の暴噴防止装置(Wireline BOP)などを取り付ける(2024年7月)

検層用の暴噴防止装置(Wireline BOP)などを取り付ける(2024年7月)

-

データ取得準備完了。震源ツールを降下し、深い深度から順に発震していく(2024年7月)

データ取得準備完了。震源ツールを降下し、深い深度から順に発震していく(2024年7月)

長期陸上産出試験継続中/ガス生産開始から8か月経過(2024年6月)

6月下旬のノーススロープの試験現場では、気温も0℃前後となり、だいぶ寒さが和らいできました。

2023年10月24日のガス生産開始から8か月が経過しました。現場作業開始以降、休業災害無し(ZERO LTI(Lost Time Injury))で、安全に作業を継続しています。

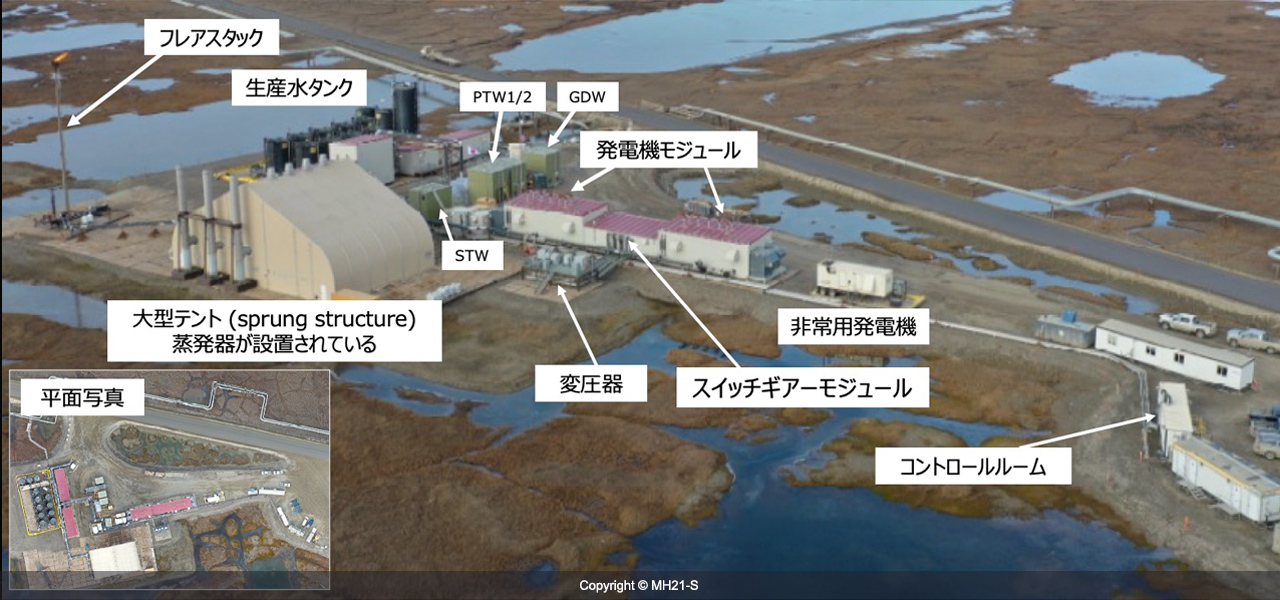

今回は、以下の試験設備全景写真に含まれる試験設備を簡単に説明します。

| 試験設備 | 役割 |

|---|---|

| 生産水タンク | 生産された水を貯めておくタンク。悪天候の場合等、水処理設備にすぐに輸送することができないことになるため、この対策のための設備です。貯めておく水は、減圧運転にも利用されます。 |

| PTW1/2(PTW-Production Test Well-1及び2) | メタンガスと水を生産する井戸。PTW-1では深度約860mにあるメタンハイドレート層からメタンガスと水が生産されています。 |

| GDW(Geo Data Well) | 地質データ取得井として掘削、圧力コアリング装置を用いて圧力を保持したままのコア試料を採取しました。現在は観測井として活用しています。 |

| STW(STW-Stratigraphic Test Well) | 2018年12月に層序試錐井として掘削、メタンハイドレートの賦存を確認しました。産出試験には観測井として活用しています。 |

| 発電機モジュール | 発電機2機により生産したメタンガスを燃料とし発電し、試験設備を運転するために必要な電力を供給しています。(※) |

| 大型テント(Sprung structure) | テント内には蒸発器が設置されており、生産された水を蒸発させて量を減らすことで、水処理コストを削減します。(※) |

| 非常用発電機 | 発電機が停止した場合等に、設備を安全に停止するための電力を供給します。 |

| スイッチギアモジュール | 電気供給に関連した設備で、多数のスイッチなどが入っています。 |

| 変圧器 | 発電した電気を試験設備それぞれが必要とする電圧に変換し、各機器に適切な電源を供給できるようにするための機器です。 |

| コントロールルーム | 時々刻々と変わる様々な計測データがリアルタイムで表示され、オペレータが常駐して24時間体制で監視しています。同様のデータはインターネットを介してアンカレジや日本のオフィス・本プロジェクトの米側パートナーのオフィスでも確認できます。 |

| フレアスタック | 緊急時にガス放散が必要になる場合はフレアスタックでガスを燃焼させます。緊急時に対応できるようにするためパイロットバーナーは着火していますが、通常運転時にはフレアスタックは使用しません。 |

※ 生産されたガスは、発電機や蒸発器等の燃料ガスとして自家消費しており、メタンハイドレートからのガスを世界で初めてエネルギー源として使用しています。

アラスカ陸上産出試験の作業としては現地での試験作業のみならず、日本においてもサイエンティストやエンジニアを中心としたメンバーが、2022年の掘削時に取得したコア試料の分析、2023年に取得した坑井間地震探査(Crosswell Tomography(CWT))データの処理・解析、そして現在実施中の産出試験で取得している膨大なデータの解析等を続け、メタンハイドレートの生産挙動の把握に尽力しています。また、米国においても米国パートナーである国立エネルギー技術研究所(National Energy Technology Laboratory)及び米国地質調査所(US Geological Survey)のサイエンティストやエンジニアが同様にコア試料の分析、産出試験データの解析などを実施中です。

長期陸上産出試験継続中/ガス生産開始から6か月経過(2024年4月)

4月になり少し寒さも和らいできているものの、-13℃~-25℃と日本よりはるかに厳しい環境のノーススロープ試験現場では、2023年10月24日のガス生産開始から数え、2024年4月24日で6か月が経過しました。これは、日本が関与してきた産出試験の中で単一坑井におけるガス生産期間の最長記録となり、陸上産出試験における約30日間(2012年:Ignik Sikumi (注1))、海洋産出試験における24日間(2017年:第2回海洋産出試験の2坑目(注2))を大幅に上回るものとなります。

アラスカ長期陸上産出試験で生産されたガスは、試験設備の発電機や蒸発器等のための燃料として活用されています。これは、メタンハイドレートからのガスをエネルギー源として使用した世界初の取り組みとなります。

また、アンカレジ市では4月10日から11日にかけて、日米の代表者・サイエンティスト・エンジニアが一堂に会して技術会議(Research & Development Committee Meeting(RDC))が開催されました。3月までの試験データを日米双方の関係者でレビューした上で、4月以降の産出試験方針についての議論が行われました。

さらに、RDC参加のためにアラスカ入りしたレザバーエンジニアが、現地産出試験状況を確認するためノーススロープの試験現場を訪問し、各種情報を入手してきました。これらの情報は今後のデータ解析を行う上でのインプットになります。

4月24日時点においても、現場作業開始以降、休業災害無し(ZERO LTI(Lost Time Injury))を継続し、安全に作業を行っています。

取得したデータはMH21-S及び米側パートナーにおいて鋭意解析中です。

(注1)2012年:Ignik Sikumi

(注2)2017年:第2回海洋産出試験

-

アンカレジ市で開催されたResearch & Development Committee Meeting(RDC)(2024年4月)

アンカレジ市で開催されたResearch & Development Committee Meeting(RDC)(2024年4月)

-

初春のアンカレジ市(2024年4月)

初春のアンカレジ市(2024年4月)

-

ノーススロープの試験現場(2024年4月)

ノーススロープの試験現場(2024年4月)

長期陸上産出試験継続中(2024年3月)

ノーススロープの試験現場では、-31℃~-44℃と大変寒さの厳しい環境の中、2024年3月15日時点においても休業災害無し(ZERO LTI(Lost Time Injury))で、安全に産出試験を継続中です。

電動水中ポンプ(ESP)で水を汲み上げることによりメタンハイドレート層の圧力を下げ、メタンハイドレート(MH)からメタンガスを生産する試験を継続しています。MHが分解しメタンガスが生産される際に、ガス量が一時的に増えるなどの原因で、ESPの入り口にガスが入り込み、生産水を汲み上げるESPの性能が発揮できなくなることがあります。このような現象(ガスロック)に対しては、一時的に減圧を中断して問題解決を優先的に取り組むことにより、大きなトラブルなく産出試験が継続できており、ガス生産から4か月以上が経過しています。

一方、アンカレジ市では、日本側メンバーがオペレータのオフィスに滞在し、米側パートナー及びオペレータと毎日、必要な場合は時間を問わず連絡を取りながら、試験方針等をタイムリーに協議しています。協議した内容は、アンカレジ市のオペレータのオフィスから、ノーススロープの試験現場に速やかに伝えられ、日々の現場作業が実施されています。

エネルギー源となるメタンハイドレート/メタンガス燃焼

2023年10月24日(現地時間)からガス生産を開始しています。MH21-Sメンバーは引き続きアンカレジ市のオペレータのオフィスに交替で常駐して、作業状況をリアルタイムで把握し、米国側パートナー及びオペレータと密接にコミュニケーションを取りながら産出試験を実施しています。

産出試験のための井戸の掘削作業中、2022年10月にメタンハイドレートを含む地層から試料を採取しています。地層試料を水の中に入れると中に含まれるメタンハイドレートからメタンガスが出てきて、火をつけると燃えます。このように、見た目では砂の固形物ですが、掘削地点の地下にはエネルギー源となるメタンガスを含むメタンハイドレートが存在していることが確認できます。

-

掘削作業にて採取した地層試料に含まれるメタンハイドレートからメタンガスが出てきて、火をつけて燃やしている動画(2022年10月の掘削作業中に撮影)

『メタンハイドレートの基礎情報/メタンハイドレートとは』 はこちらからご覧いただけます。

産出試験を開始(2023年9月)

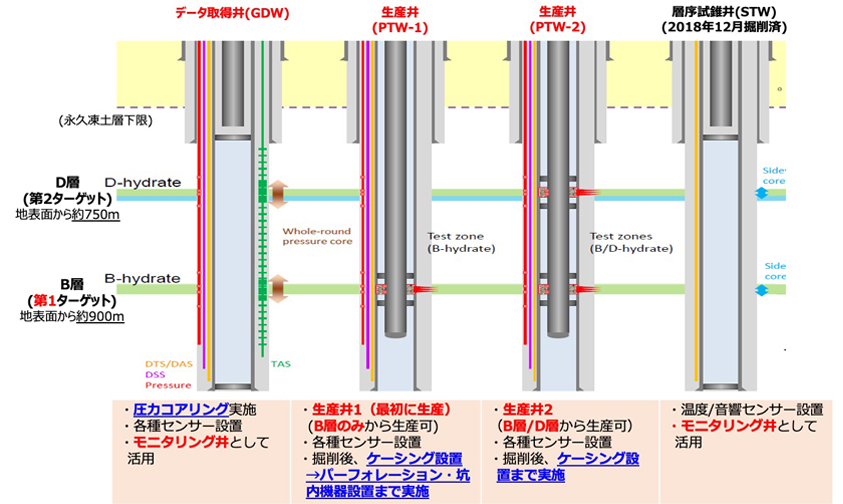

2023年2月末に掘削作業を完了してから、ガス生産に向けた地上試験設備設置作業等の試験開始に向けた準備作業を進めて参りましたが、9月19日(現地時間)、PTW-1の水中電動ポンプを動かし始めたことにより、産出試験を開始しました。その後、10月24日(現地時間)には、B層のメタンハイドレート分解によるガスの生産が確認されています。

今後は、長期の生産を続けることを目指し、各坑井(GDW, PTW-1, PTW-2, STW)の坑内に設置されている温度や圧力等のセンサーにて地層の変化を観測、メタンハイドレートの生産挙動を理解し日本における商業化に向けた研究開発に活用していきます。

なお、生産されたガスは産出試験施設で自家消費することとしています。メタンハイドレートから生産されたメタンガスをエネルギー源として活用する計画は世界で初めての取り組みとなります。

地上試験設備の設置作業(2023年6月中下旬)

ノーススロープの試験現場では、産出試験の開始に向けて、地上試験設備の設置作業が継続して行われています。

長期陸上産出試験のプロジェクトは、日米間(DOE/NETLおよびJOGMEC)で運営委員会(Steering Committee)を設置し、プロジェクトの方針などを協議・合意しながら遂行しています。6月後半にアンカレジで運営委員会が日米双方の関係者参加の下開催されました。また、運営委員会メンバー等がノーススロープにある試験現場を訪問し、試験開始に向けた準備状況の確認を行いました。

試験に利用する掘削済みの坑井の上にはウェルハウスが設置され、日米の国旗も掲揚されました。

MH21-Sは2018年12月に試掘井を掘削し、メタンハイドレートの賦存を確認しました。試掘現場エリアのデッドホースに雑貨店があり、外壁に訪問者がステッカーを貼っていくようです。試掘調査をした頃の写真と比べると、ステッカーの数がはっきりと増えていて、時間の流れを感じます。

坑井間地震探査の実施(2023年6月上旬)

6月上旬、MH21-Sメンバーの物理探査技術者がノーススロープの試験現場へ行き、坑井間地震探査(Cross-Well-Tomography: CWT)を実施しました。産出試験開始前にCWTを実施することで、初期状態のメタンハイドレート層の物性や不均質性を検討するためのデータが取得できます。また、ガス産出試験後に再度データを取得して試験前のデータと比較することにより、ガス生産によりメタンハイドレート層に生じた物性の変化を抽出できます。試験現場の坑井に設置した光ファイバー(Distributed Acoustic Sensing:DAS)により充実したデータの受振がなされました。また、坑井間の距離が比較的短いこともあり、高解像度のデータが取得できています。

ノーススロープの試験現場へは、空路で東京からアンカレジ空港を経由し、デッドホース空港へ移動、その先は車となります。東京からアンカレジへは直行便がないため米国本土を経由する必要があり、またアンカレジからデッドホースまでの便は限られているため、試験現場までは1日を優に超える長旅となります。

6月上旬のアンカレジは15℃前後でしたが、北へ1,000キロメートル以上離れたノーススロープは0℃前後と気温差も相当ありました。夜中でも太陽が沈まない白夜の試験現場では、引き続き地上設備設置作業が行われており、同時並行で今回の坑井間地震探査が実施されました。

-

2023年6月上旬の試験現場

2023年6月上旬の試験現場

-

震源

震源

-

ワイヤーラインによるデータ取得井(GDW)への震源ツールの降下(1)

ワイヤーラインによるデータ取得井(GDW)への震源ツールの降下(1)

-

ワイヤーラインによるデータ取得井(GDW)への震源ツールの降下(2)

ワイヤーラインによるデータ取得井(GDW)への震源ツールの降下(2)

-

データ取得についての打合せ

データ取得についての打合せ

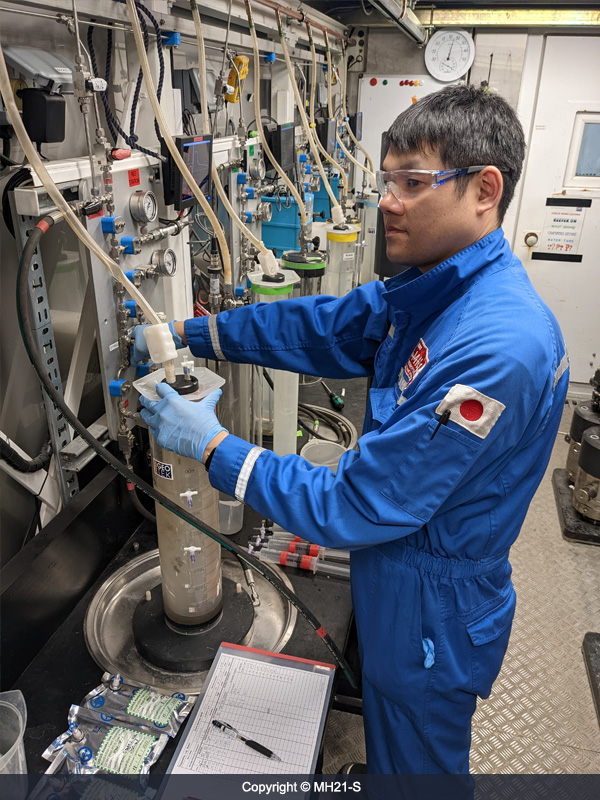

コア試料の分析作業

2022年10~11月の掘削時に取得したコア試料は、米国側と日本側の各々で詳細な分析が続けられています。

2023年4月、産業技術総合研究所北海道センターに、圧力容器に入った保圧コアを載せたコンテナが到着しました。同センターでは、水・ガスの浸透特性やハイドレート結晶特性等の評価作業を行っています。直径5 cm×長さ10 cmのコア試料を詳細に分析するには、1~2週間程度かかるため、全てのコア試料の分析を終え貯留層全体を正確に把握するには約1年の期間が必要です。これらの分析結果はハイドレート貯留層の物理化学特性情報の確度を高め、長期的なガス生産挙動の予測等に大きく寄与することが期待されています。

-

産業技術総合研究所北海道センターに保圧コアを載せたコンテナが到着(左後ろに見えるのは札幌ドーム)

産業技術総合研究所北海道センターに保圧コアを載せたコンテナが到着(左後ろに見えるのは札幌ドーム)

-

低温室に運ばれ、保圧ラインに接続された1.2m×7本の圧力容器

低温室に運ばれ、保圧ラインに接続された1.2m×7本の圧力容器

-

圧力容器をマニピュレーターに接続し、各種分析のために保圧下で切断する

圧力容器をマニピュレーターに接続し、各種分析のために保圧下で切断する

-

マニピュレーター内に引き込まれた保圧コアの先端。内径約5cmのプラスチックチューブの中に灰色の堆積物が観察できる。アクリル窓越しに写真撮影しているが、内部は水圧10MPaを保持している

マニピュレーター内に引き込まれた保圧コアの先端。内径約5cmのプラスチックチューブの中に灰色の堆積物が観察できる。アクリル窓越しに写真撮影しているが、内部は水圧10MPaを保持している

-

減圧してメタンハイドレートが分解し終わったコアから、粒度分析等のためにサブサンプリングを行う

減圧してメタンハイドレートが分解し終わったコアから、粒度分析等のためにサブサンプリングを行う

-

堆積物の鉱物組成を評価するためのX線回折分析

堆積物の鉱物組成を評価するためのX線回折分析

地上試験設備設置作業(2023年3月-4月初旬)

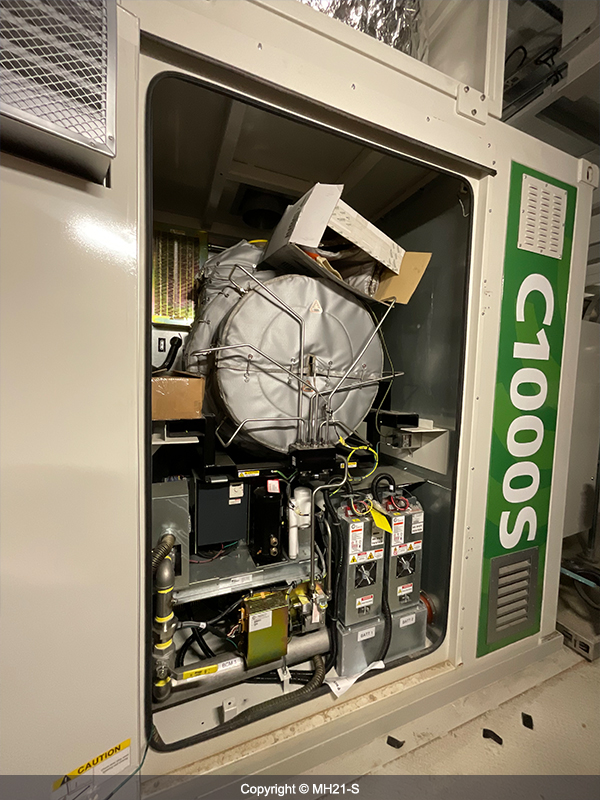

坑井基地では、生産水の処理量を減らすために水を蒸発させる大型設備(Evaporator)、生産したガスを燃料ガスとして使用するための発電機、敷地内を車両などが安全に通行するために配管を橋のように設置したパイプブリッジ、その他各種地上試験設備の設置作業を鋭意進めています。

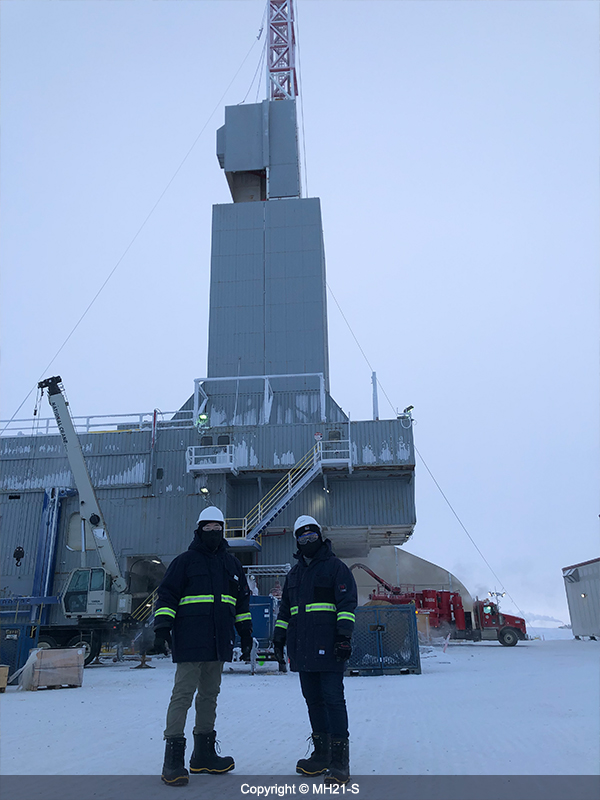

2022年より長期陸上産出試験に向けた現場作業が本格化していますが、「Alaska Safety Alliance」による安全講習を受講しないとノーススロープの作業現場には入れません。MH21-Sメンバーも現場に出張する前には、同講習を修了した上で、現地では別途オペレーターによる安全講習を受講しています。安全講習では、作業自体の危険性を理解するための説明にとどまらず、坑井基地から外れて周囲のツンドラに立ち入ってはいけない等の具体的なルールの説明もあり、環境保全に関する厳しい規制等が周知されます。

また、冬季に作業現場に立ち入る場合は、全身を覆う防寒着の持参・装着が義務付けられており、現場で働く人達が安全かつ効率的に作業できるよう、現地の気温・風速・体感温度が毎日報告されます。現場のあちこちに掲示されている「Wind Chill Chart」では、外気温・風速に加え凍傷になるまでの目安時間が一目で確認できます。

4月は、3月に比べ平均気温も10℃ほど上がるものの、最低気温は一般的な冷凍庫内の温度(-18℃前後)と変わりません。

出典: National Weather Service ホームページより(2023/4/23閲覧)

https://www.weather.gov/safety/cold-wind-chill-chart

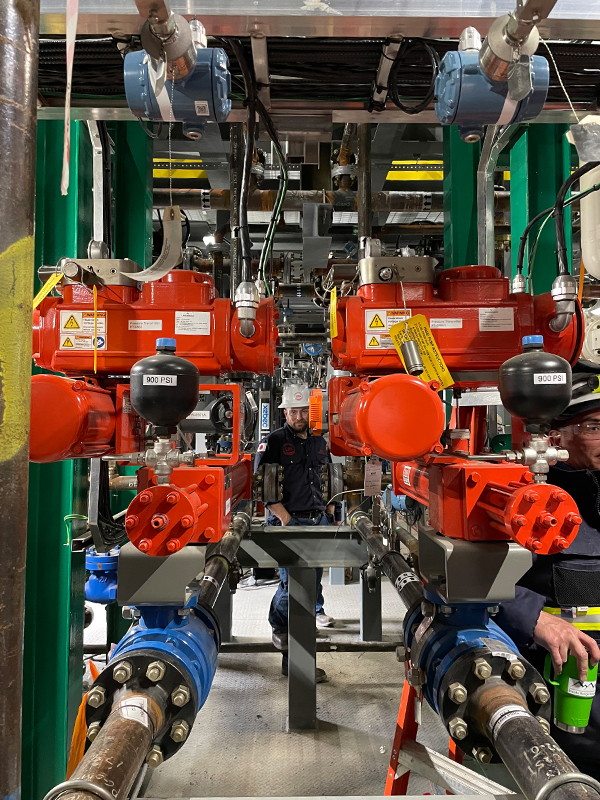

生産井(PTW-1)の仕上げ作業を含め3坑井の掘削完了(2023年2月)

生産井(PTW-1)では、メタンハイドレート層からのガス生産に必要な坑内機器や装置を設置する仕上げ作業として、ガス生産過程における坑内での再ハイドレート化を防止するための坑内ヒーターや、電動水中ポンプ、出砂対策装置等の降管・設置作業を行いました。2022年10月9日(現地時間)から開始した3坑井(データ取得井と生産井2坑)の掘削作業は、143日間大きな事故等が発生することなく、2023年2月28日(現地時間)に完了し、いずれの坑井においても概ね予想通りの深度で、想定通りの厚さのメタンハイドレート層を確認できました。2月初旬には寒波により-35℃を下回る寒さとなり、中旬には、-29~-37℃とさらに厳しい寒さが続く中の作業となりました。

引き続き、地上試験設備の設置作業を進め、ガス生産開始に向け鋭意作業を進めています。

左側3坑が今回掘削した坑井。試掘井は2018年に掘削済み。

生産井(PTW-1)の掘削作業(2023年1月中下旬)

2022年12月末から開始した生産井(PTW-1)の掘削作業を続けるとともに、地上試験設備の一部設置作業など早期のガス生産開始に向け並行してできる作業を可能な限り進めています。激しい吹雪のため屋外での作業が困難な日もありましたが、現場の安全基準に従い状況に応じて待機などしつつ、現場作業は継続しています。 また、ノーススロープの掘削現場以外でも、昨年10月の掘削作業開始前から、アンカレジにあるオペレーターのオフィスにMH21-Sメンバーが交替で常駐し、米国側と協働で作業状況のタイムリーな把握と必要に応じて米国側との協議などを行っています。

-

屋外での作業(溶接等)は風よけを設置して行っている

屋外での作業(溶接等)は風よけを設置して行っている

-

基地周辺に水を撒き、氷を厚くすることで地面の強度をあげ、作業場を広げている

基地周辺に水を撒き、氷を厚くすることで地面の強度をあげ、作業場を広げている

-

地下に循環させる泥水を冷やす装置の一部。泥水が通るフィルターのつまりを確認している

地下に循環させる泥水を冷やす装置の一部。泥水が通るフィルターのつまりを確認している

-

暴噴防止装置(BOP:Blow Out Preventer)の設置作業

暴噴防止装置(BOP:Blow Out Preventer)の設置作業

-

ノーススロープの現場に近いDeadhorse Airport(2023年1月下旬、朝8時頃)

ノーススロープの現場に近いDeadhorse Airport(2023年1月下旬、朝8時頃)

-

アンカレジの街並み

アンカレジの街並み

生産井(PTW-2)の掘削終了と生産井(PTW-1)の掘削作業(2022年12月初旬-2023年1月中旬)

掘削現場では、年末年始も24時間休みなく作業が続けられました。

ケーシングパイプ外側に温度・圧力・ひずみ等の各データを取得するためのセンサーケーブルを固定しながら坑内に下げていき、センサーケーブルの動作確認を行う等の作業を実施し、生産井(PTW-2)の掘削作業が終わりました。続いて生産井(PTW-1)の掘削を2022年12月末から開始しました。

また、産出試験をできるだけ早く開始できるようにするため、地上試験設備の一部の設置作業も掘削作業と並行して進めています。

-

ケーシング(VIC:Vacuum Insulated Casing)の接続

ケーシング(VIC:Vacuum Insulated Casing)の接続

-

センサーケーブルの設置

センサーケーブルの設置

-

寒冷地対応テント内でミーティング

寒冷地対応テント内でミーティング

-

地上試験設備(Module 5 (Desander module))の設置

地上試験設備(Module 5 (Desander module))の設置

データ取得井(GDW)の掘削終了と生産井(PTW-2)の掘削(2022年11月-12月中旬)

データ取得井(GDW)での圧力コアリング作業で取得されたコアは、日米ジョイントチームにより現地で分析を行ったあと、各機関に送られ、さらに詳細な分析を行います。

-

取得したコア(メタンハイドレートが入っている)

取得したコア(メタンハイドレートが入っている)

-

保圧コアを入れている圧力容器内を減圧して、メタンハイドレートの分解ガス量の計測とガス採取をしている

保圧コアを入れている圧力容器内を減圧して、メタンハイドレートの分解ガス量の計測とガス採取をしている

-

保圧コアが入ったインナーバーレルをPCATS(Pressure Core Analysis and Transfer System)へ移動

保圧コアが入ったインナーバーレルをPCATS(Pressure Core Analysis and Transfer System)へ移動

-

回収したコアを掘削リグから寒冷地対応テントへ移動

回収したコアを掘削リグから寒冷地対応テントへ移動

-

MH21-S,USGS, Geotekからなる日米ジョイントチーム

MH21-S,USGS, Geotekからなる日米ジョイントチーム

11月20日(現地時間)にデータ取得井(GDW)の掘削を終え、11月24日より生産井(Production Test Well:PTW-2)の掘削を開始しました。現地の気温は-30℃を下回る日もあり、凍てつく寒さに加え、この時期のノーススロープでは一日中太陽は昇らず、空がうっすら明るむのみとなります。

圧力コアリング作業実施(2022年10月下旬~11月上旬)

10月下旬から11月上旬にかけて圧力コアリング(注)の作業を実施しました。取得されたコア(円柱状の地質サンプル)を分析することによって、メタンハイドレートの胚胎量の推定や浸透性、力学的な特性等の地層性状の把握に資する有益な情報が得られることが期待されます。

現場での作業は、昼夜問わず続けられています。また、関連法規に基づき、坑口に取り付けてある暴噴防止装置(BOP)のテストを定期的に行うなど、安全第一で進めています。

11月初旬でも現場は−20℃を下回る日もあり、今後は寒さが一段と厳しくなっていきますが、掘削作業は続けられていきます。

(注)圧力コアリング:地層に含まれるメタンハイドレートを分解させないよう、圧力を保持したままの状態でコアを回収するコアリング手法。詳細は、こちらをご参照ください(地下のメタンハイドレートをそのまま取りだす~圧力コアリング)。

-

なかなか見ることのできない幻日(注2)(10月25日)

なかなか見ることのできない幻日(注2)(10月25日)

-

雪がふぶく中、坑井基地とキャンプ(宿泊)地を移動するシャトルバス(10月下旬)

雪がふぶく中、坑井基地とキャンプ(宿泊)地を移動するシャトルバス(10月下旬)

-

坑井基地から見たキャンプ地

坑井基地から見たキャンプ地

-

掘削同時検層(LWD)機器の接続と締めつけ作業

掘削同時検層(LWD)機器の接続と締めつけ作業

-

朝9時前でも真っ暗(11月初旬)

朝9時前でも真っ暗(11月初旬)

-

圧力コアリング装置用ワイヤラインツール

圧力コアリング装置用ワイヤラインツール

-

圧力コアリング作業

圧力コアリング作業

注2:太陽の両側にあらわれる光輝の強い点。空中の氷晶による光の屈折でおこる暈(かさ)の一種。

白色または薄い色彩を帯びる。(広辞苑より)

掘削作業開始(2022年10月9日(現地時間))

プルード―ベイ鉱区は、夏季は一面湿地帯となるエリアですが、産出試験を実施する場所は既設の道路や坑井基地として使用可能な砂利を敷いた敷地があり、年間を通して作業が継続できます。

陸上産出試験のオペレータであるASRC Energy Services Alaska社が、当該鉱区で掘削作業を実施するための許認可をアラスカ天然資源局から8月に取得し、現場の整地作業を始め、掘削のための準備作業を着々と進めてきました。

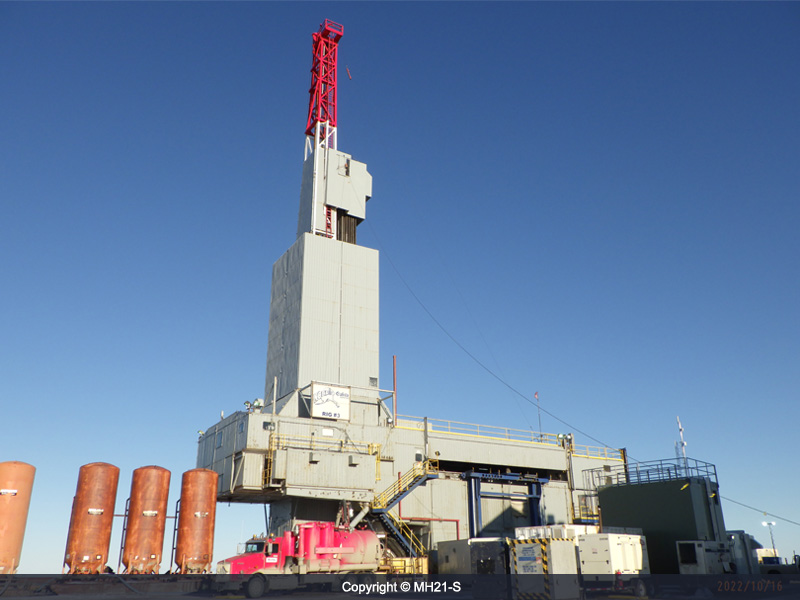

坑井基地の様子

坑井基地の様子

(8月末) 坑井基地で建設中の寒冷地対応の構造物。この中で各種作業を行う

坑井基地で建設中の寒冷地対応の構造物。この中で各種作業を行う 坑井基地に向けて移動中の掘削リグ。リグ自体に大きなタイヤがついていて、自走可能。

坑井基地に向けて移動中の掘削リグ。リグ自体に大きなタイヤがついていて、自走可能。

(9月中旬) 坑井基地での掘削準備作業の様子

坑井基地での掘削準備作業の様子

(9月下旬)

10月9日(日)(現地時間)にデータ取得井(Geo Data Well(GDW))の掘削が開始され、現在は24時間体制で掘削作業が継続されています。 ノーススロープでは雪が降り始め、気温は氷点下とすでに日本の真冬並みの寒さですが、今後さらに厳しい環境になっていきます。